1、成果简介:

提出油气藏新概念,划分常规、致密和烃源岩三类含油气系统;提出准连续型油气成藏理论和致密油气成藏新模式;发展了叠合盆地油气成藏理论,提出“多期成藏、晚期调整”以及“古隆起控油、斜坡富集”的古老海相克拉通盆地油气富集成藏理论;深化油气成藏动力学研究,建立超压成因判识方法体系,创新油气藏超压非欠压实成因认识;形成了致密油气甜点地质-地震综合预测和测井解释技术系列;有效指导了鄂尔多斯、准噶尔、松辽、东海等盆地的油气勘探。

2、技术关键:

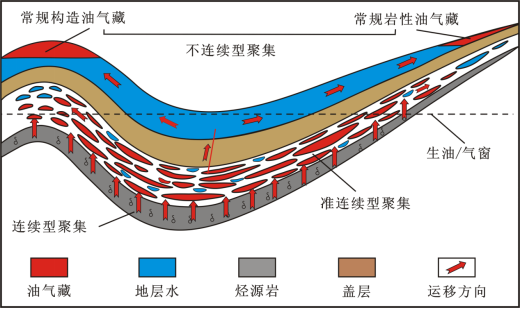

(1)提出了油气藏新概念以及油气藏与含油气系统分类新认识,将油气藏按聚集特征划分为连续型、准连续型和不连续型3种类型,将含油气系统划分为常规含油气系统、致密含油气系统及烃源岩含油气系统。

(2)建立了叠合盆地油气成藏年代学研究方法,推动了塔里木等中国复杂叠合盆地油气成藏年代问题的研究和解决。

(3)深化了油气成藏动力学研究,建立了油气成藏动力学系统分类系统;提出了幕式成藏理论,将油气充注成藏按照快慢和成藏动力分为渐进式成藏与幕式成藏两种类型,前者以浮力驱动为主,后者以超压驱动为主;提出浮力驱动的成藏与超压驱动的成藏对储层物性下限有着不同的要求。

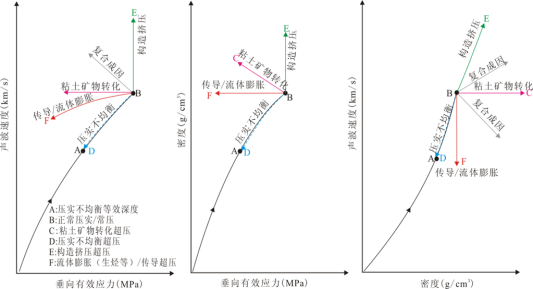

(4)提出了超压成因的新分类,建立了超压成因判识方法,创新了异常压力成因认识,深化了对异常压力形成和分布规律及其与油气藏形成和分布关系的认识,在此基础上探讨了超压盆地压力预测方法。

(5)创新了复杂叠合盆地及古老海相克拉通盆地油气富集成藏理论,以塔里木盆地为代表,提出了多期成藏、晚期调整以及古隆起控油、斜坡富集的重要认识。

(6)深化了前陆盆地超压大气田成藏理论,提出优质区域盖层之下隐伏断裂带附近油气最为富集,构造挤压与天然气充注(压力传递)是库车前陆盆地超压形成的主要成因。

(7)创新了致密油气成藏模式认识,提出了准连续油气聚集成藏理论和致密油气成藏新模式,认为准连续型聚集是致密大油气田形成的主要方式,其次是不连续型聚集,连续型聚集或以油气水倒置为主要特征的深盆气或盆地中心气模式在致密油气中并不存在。

(8)最早开展了鄂尔多斯盆地陆相页岩气地质研究与资源评价,提出延长组富有机质页岩以形成页岩油为主,上古生界煤系页岩可形成一定规模页岩气资源。

(9)对中国煤层气可采资源进行了重新评价,并对鄂尔多斯盆地、沁水盆地煤层气藏形成及储层评价开展了深入研究。

(10)深入分析了常规与非常规油气藏形成的关系及其分布规律,认为连续型油气聚集主要形成于烃源岩内,准连续型油气聚集主要形成于致密储层,而不连续型油气聚集主要形成于常规储层,三者在形成和分布上存在着密切联系和独特分布规律。

(11)提出与海相沉积广布的北美不同,陆相致密油气与页岩油在我国分布广泛、资源丰富、勘探开发潜力大,是近期最现实的接替资源,应引起产业界和学术界更大关注。

3、应用记录:

(1)2017.7-2019.6 “十三五”国家示范工程“苏里格气区气水分布关系与天然气富集规律”项目

(2)2011.1-2013.12 承担“十二五”国家科技重大专项“鄂尔多斯盆地上古生界天然气富集规律研究”项目

(3)2011.1-2015.12 承担“十二五”国家科技重大专项“鄂尔多斯盆地及周边页岩气资源评价”项目

(4)2008.1-2010.12 承担“十一五”国家科技重大专项“鄂尔多斯盆地上古生界低渗透储层气水分布规律研究”项目

(5)2008.1-2010.12 承担“十一五”国家科技重大专项“低(超低)渗透油田三维建模和剩余油分布预测模型研究”项目

(6)2004.4-2005.8 承担“十五”国家科技重大专项“塔里木盆地大中型油田成藏模式及分布规律研究”项目

(7)2002.12-2007.8 承担国家“973”计划“中国煤层气经济资源潜力及分布”项目

(8)2016.1-2017.5 承担大庆油田有限责任公司勘探开发研究院“长垣及三肇地区扶余油层储层微观特征及成藏过程研究”项目

(9)2019.11-2021.6 承担中海石油深海开发有限公司“白云凹陷高温高压底辟成藏机理研究与有利区带预测”项目

成果附图:

图1 连续型、准连续型和不连续型油气藏形成与分布模式图

图2 不同成因超压的垂向有效应力-声波速度/密度及声波速度-密度交会图