基于不同应用场景的二氧化碳高效膜捕集技术

作者:科研处 时间:2025-09-01 点击数:

成果简介

二氧化碳捕集技术作为CCUS的首要环节与关键路径,其性能优劣、经济性直接关系到后续二氧化碳资源化利用的水平、效果,捕集过程成本、二氧化碳浓度成为制约CCUS广阔应用的基础。常用二氧化碳捕集技术主要有吸收法、吸附法、低温蒸馏法、化学循环燃烧法、电化学法、水合物法以及膜法等,具有工艺简单、设备投资小、能耗低、效率高及无放大效应的膜法受到了国内外相关研究人员的普遍青睐。基于气体在膜材料中渗透速率的差异,本技术利用自主开发的聚二甲基硅氧烷/聚醚酰亚胺改性膜对混合气体中二氧化碳进行高效分离;同时针对不同工业应用场景下膜制备、预处理、膜选型和膜捕集等核心过程进行系统参数优化、工艺设计、设备选型、车间布置、三维配管与经济评价;同时开发了基于Android的二氧化碳膜捕集APPs,全面提高二氧化碳提纯过程的回收率、稳定性和鲁棒性。

成果评价

本技术系统研究了二氧化碳膜法捕集在不同气源中的适用经济性边界,进行了变压吸附法、低温蒸馏法、化学吸收法等工艺的技术经济性比较,针对地下粗煤气、油田伴生气和天然气处理厂尾气等三种不同的应用场景进行了相应的膜处理工艺研究。本技术分别采用Registration Extensions和Eclipse方式对不同应用场景的二氧化碳捕集膜专用模块进行了二次开发,得到了基于Aspen HYSYS的二氧化碳膜捕集插件以及基于Android的二氧化碳膜捕集APP,实现二氧化碳膜捕集过程的良好模拟与计算。

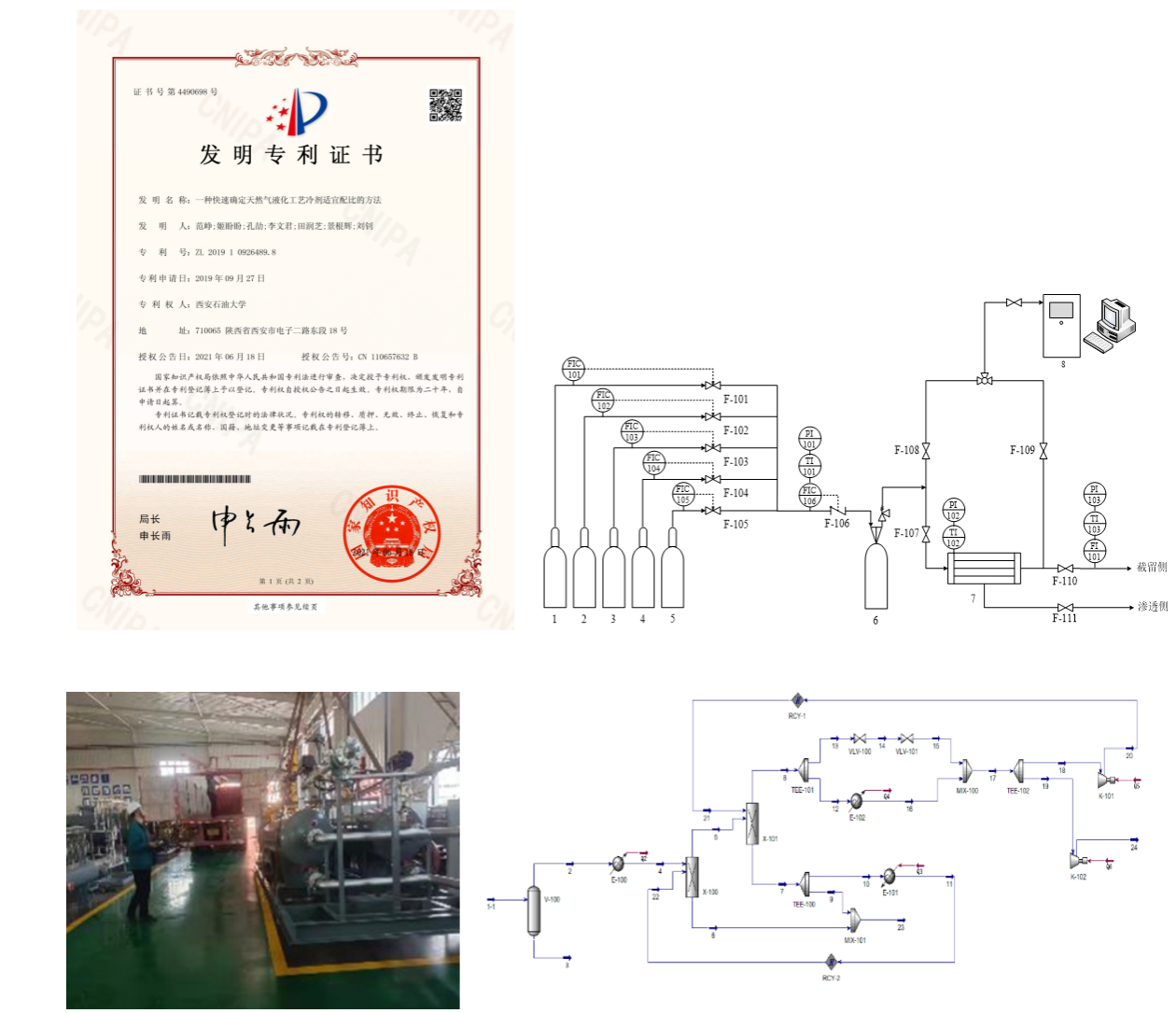

承担包括国家自然科学基金在内的各类科研项目3项,获省、市、行业科学技术奖2项,授权发明专利3项,授权软件著作权21项,出版专著1部,发表研究性论文20余篇。

应用前景

本技术通过设计、采购、搭建、调试了二氧化碳捕集膜性能评价装置平台,不仅可验证不同应用场景下所选二氧化碳捕集膜的实际分离效果,还可对比分析不同类别二氧化碳捕集膜的性能优劣,全面探讨不同工况条件下各因素对二氧化碳捕集率、二氧化碳捕集浓度的影响规律和作用效果,为后期现场装置的“安、稳、长、满、优”运行提供准确、可靠的理论支撑和数据来源,可适用于天然气处理、石油炼制与化、煤化工过程的二氧化碳的捕集。

成果展示

负责人简介

范峥,1982年生,化学化工学院教授、副院长,秦创原“科学家+工程师”团队首席科学家,长期从事化工分离过程预测与强化、过程工业领域人工智能优化等领域的研究工作。主持并参与国家级、省部级科研项目13项,承担企业科研课题34项,发表核心论文62篇,SCI、EI收录18篇,出版专著7部,授权发明专利9项、授权软件著作权56项。依托秦创原创新驱动平台,开发基于ChemOffice全功能的国产化学应用软件,助力打破国外“卡脖子”垄断地位。