非物质文化遗产数字典藏与创意转化

作者:科研处 时间:2025-09-02 点击数:

成果简介

“非物质文化遗产数字典藏与创意转化” 基于“活态化”保护理念,进行非遗文化调研记录、非遗数字典藏保护、非遗数字创意展示。目前已完成了凤翔木版年画、秦腔和仓颉传说等国家级非遗项目的数字典藏和创意设计展,受到多个非遗保护与传承单位。

成果评价

一、成果的先进性和创新性

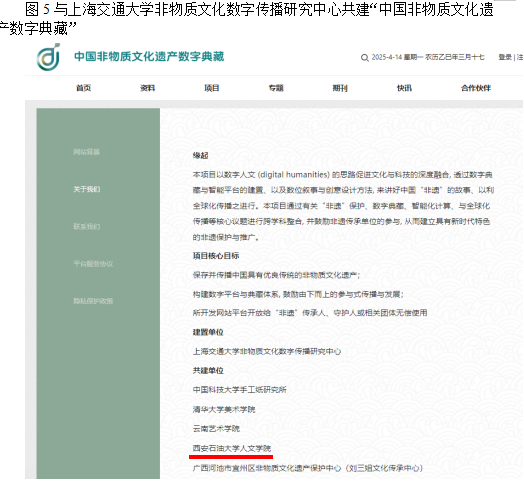

着眼于非物质文化遗产的现代传承和发展,通过与上海交通大学郭良文教授合作,共建非物质文化遗产数字典藏平台,通过“数字典藏-创意转化-品牌传播”模式,融合数字人文、艺术学与传播学理论,探索非遗的活态传承。

二、应用评价

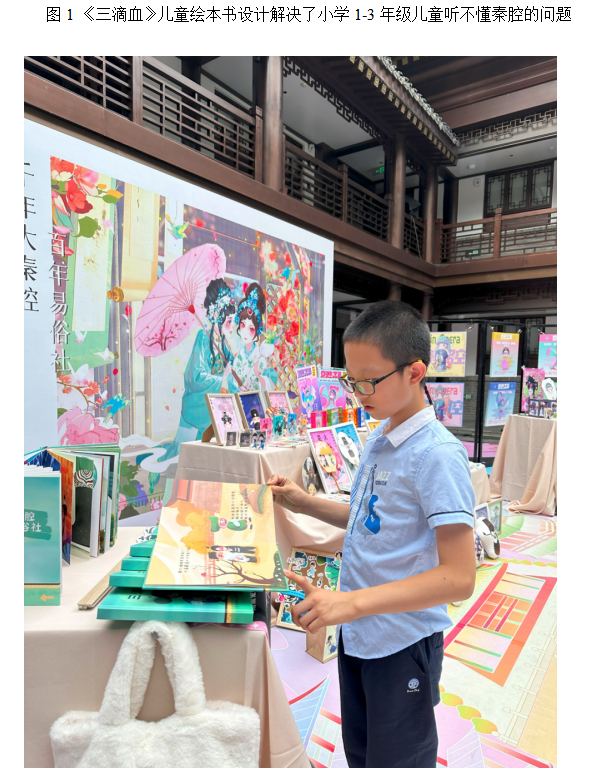

国家级非物质文化遗产秦腔的保护传承单位之一易俗社认为本成果以秦腔经典剧目为主体,将其转化为绘本书、插画、人物IP并形成相关文创产品等,使得秦腔这项国家级非遗看着美、听得懂、带得走,丰富和增强了秦腔的教育功能、审美功能和娱乐功能,有助于提升陕西文化软实力。

三、获得奖励

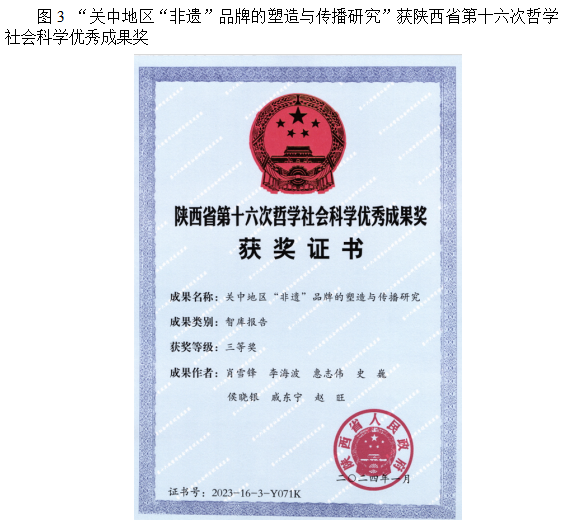

1.“关中地区“非遗”品牌的塑造与传播研究”获陕西省第十六次哲学社会科学优秀成果奖,三等奖,陕西省人民政府,2024年;

2.“国家级非遗仓颉传说的创意重构及转化应用”获陕西高等学校科学技术研究优秀成果奖,二等奖,陕西省教育厅,2024年;

3.“关中地区非物质文化遗产创新设计与实践”获陕西高等学校科学技术研究优秀成果奖,三等奖,陕西省教育厅,2023年;

4.“民俗类非遗品牌的塑造与传播策略”获陕西高等学校人文社会科学研究优秀成果奖,三等奖,陕西省教育厅,2021年。

应用前景

(介绍成果的应用价值、应用领域、应用行业、应用对象等)

本成果能够促进非遗传承人、高校研究者、设计者以及各级政府文旅部门建立长期的、紧密的合作关系,通过数字典藏技术与视觉传达设计以及展览展示,助力的非遗的保护与传承,在数字化背景下用创意设计拉近非遗与现代人的距离,实现非遗见人见物见生活。

成果展示

负责人简介

肖雪锋,人文学院教授,长期从事非物质文化遗产研究工作。主持“生产性保护视域下仓颉造字的创意重构及品牌传播研究”“关中地区非遗品牌的塑造与传播研究”等课题,获得陕西省第十六次哲学社会科学优秀成果奖、陕西高等学校科学技术研究优秀成果奖和陕西高等学校人文社会科学研究优秀成果奖等。担任陕西省非物质文化遗产研究基地负责人(陕西省文化和旅游厅及陕西省教育厅联合授予)、陕西省欧美同学会艺术委员会副会长。2022年入选中共西安市委宣传部“百名优秀青年文艺人才”。